El paro arrocero de julio de 2025 refleja una crisis estructural del sector por costos de producción insostenibles, competencia desleal por importaciones y contrabando, y abandono del gobierno. Los productores enfrentan altos costos, contrabando, tierras caras y un TLC que amenaza con hundir la sostenibilidad del arroz en Colombia.

Cultivar arroz en Colombia sale caro

Colombia demanda cerca de 4,3 millones de toneladas de arroz (dato obtenido de la conversión entre arroz blanco y paddy), y la producción nacional aporta 3,4. Lo cultivan más de 16 mil productores que crean 66 mil empleos directos y afrontan costos de producción crecientes. El desbalance entre oferta y demanda se cubre, cuando es necesario, con compras externas a la Comunidad Andina de Naciones y, desde 2012, con la subasta de las cuotas contingentes a cero aranceles pactadas en el TLC con Estados Unidos, que serán sin límite en el año 2030.

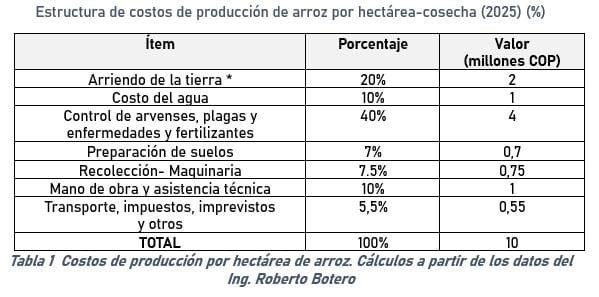

Los costos de producción por hectárea son superiores a los de Estados Unidos. Al detalle lo explicó para esta columna Roberto Botero, ingeniero agrónomo y productor arrocero del Tolima. Dice que el promedio de la producción, al alza, “es de 5,7 toneladas por hectárea de arroz paddy verde, cuando hace diez años estábamos en 4,3. Un repunte que obedece a semillas de mejor calidad, buenas prácticas agrícolas e implementación de tecnologías debido a esfuerzos propios de los arroceros. Pero en la composición general de costos hay un factor altamente negativo: el de la tierra, determinante porque más de la mitad de los productores tienen que trabajar con tierras arrendadas”.

Alquilar una hectárea regable, antes de la actual crisis, costaba más de 2,2 millones de pesos por cosecha. Al asumir que para una producción más o menos significativa se requieren de 10 a 15 hectáreas, tendría un valor cercano a 30 millones, frente a la alternativa de comprarlas, que valdrían $650 millones, dado que hoy se vende a $65 millones por unidad, una con otra.

Súmense los costos del agua, en el caso del arroz riego, en el que las corporaciones exprimen a los productores. “Es muy costosa, pagamos las tarifas fijas que tienen los distritos de riego para conservar la infraestructura, más el agua consumida, que son más o menos 16 mil metros cúbicos por hectárea/cosecha, lo que significa de 450 a 600 mil pesos, el 5,5 % de los costos, aunque varían según la infraestructura disponible”.

De modo que la tierra y el agua suman hasta el 30% de los costos de producción y hasta ahí no se ha echado una semilla a la tierra.

En cuanto al paquete tecnológico, el ingeniero Botero anota que “se requieren entre 400 y 500 mil pesos para semillas certificadas. Si es semilla ‘de costal’ como es conocida, varía entre 450 y 600 mil pesos dependiendo si es del mismo campo o comprada en otros.

Lo más exigido son variedades de alto rendimiento, rústicas, es decir, tolerantes a muchos factores, y que a la postre produzcan una cosecha de alta calidad molinera y culinaria, elementos claves para el comercio”. La producción de semillas certificadas viene en caída, la suministran cuatro firmas y los costos crecen, mientras el uso de las de costal, de similar productividad, va en aumento.

En cuanto al control de arvenses, que dependen del mantenimiento histórico de las fincas, puede estar entre 600 y 800 mil pesos. En fertilizantes, partiendo del uso de 13 bultos, a 120 mil pesos cada uno, suman alrededor de $1.600.000. El control de plagas y enfermedades, se estima en 250 mil pesos. Estos tres registran un total de 40% en los costos y dependen de productos casi todos importados.

Y la preparación de suelos, que incluye arrendamiento de maquinarias, sin contar contratiempos, tener tiempo seco en momento de hacer los pases y rastrillos, y zanjar el lote para evacuar excesos de agua, vale aproximadamente 700 mil pesos, el 7 %. Finalmente, la recolección, con transporte hasta el molino, tiene un importe entre $750 u $800 mil, otro 7,5 %.

En consecuencia, el margen es muy bajo: “Uno sabe que siembra, pero no sabe el final de cuentas que es lo que va a recoger”, dice Roberto Botero, al agregar que el valor de la asistencia técnica bordea los 80 mil pesos por hectárea, y el jornal —que en arroz son cuatro horas, de 6 a 10 de la mañana— oscila de 35 a 40 mil pesos (2%). A un costo total de 10 millones de pesos por hectárea y a razón de cinco toneladas por cada una, el precio de venta al molino a menos de dos millones por tonelada es ruinoso. Ese es el punto de equilibrio sin tasa de ganancia.

Por otra parte, tras consultar a varios analistas de inversión para esta columna, en cuanto a la estructura de financiación que reportan las entidades encargadas, se puede concluir que, de cada 100 arroceros, por lo menos 90 operan mediante canales de financiación, y la industria arrocera domina estos mecanismos e incluso facilita el acceso a quienes no tienen otras vías crediticias.

Esto encarna una contradicción, porque los productores quedan sujetos por doble vía al oligopolio industrial del sector que, además de controlar la compra, también lo hace con la financiación. Esto les atribuye la condición de fijadores de precios mientras que los arroceros quedan reducidos al rol de tomadores de los mismos.

Los TLC y el contrabando golpean la industria nacional

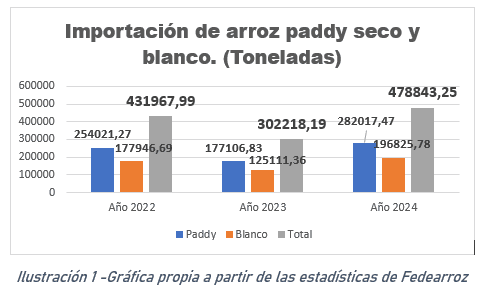

Colombia importa casi 800 mil toneladas en el marco del TLC con Estados Unidos y la CAN. Según Fedearroz, en términos de paddy seco y arroz blanco para el año 2024, fueron 478.843,25 toneladas, casi el 60%.

Lo demás ingresa por contrabando que, en promedio, menoscaba un 15% del mercado nacional. Llega por vía terrestre, favorable al lavado de activos en varios cultivos como se denunció recientemente, entre esos el del arroz, que ingresa por Rumichaca y en menor volumen por la Hormiga (Putumayo). La misma denuncia obligó a que las autoridades ministeriales por fin comprobaran la dañina práctica.

Lo injustificable aquí es que el primer punto de control del ICA esté 100 kilómetros adentro de la frontera con Putumayo, a sabiendas de las trochas que lo anteceden por San Miguel y la Hormiga donde la caseta del ICA, ubicada a la salida, es intermitente. De ahí que los evasores tengan varias ramificaciones hasta el puesto de control en Villagarzón.

Hay más: el arroz importado tiene un dumping del 15% desde hace 20 años, hecho desconocido por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, según se constató en la entrevista en Blu Radio. Además, cuentan los pleitos jurídicos en la CAN, en teoría saldados a favor de Colombia en 2023. Estas medidas también presionan el coeficiente de penetración de importaciones del arroz, como en el año 2023, al 6,6%.

Entre tanto, en el marco del TLC con Estados Unidos, en 2025 ha habido dos subastas: en enero, de 93.000 toneladas, en la que apenas se transaron 10.000; y en junio, de 20.000, con menos de mil transadas, con precio base de 30 dólares por tonelada. ¿No era evidente que las autoridades agropecuarias y comerciales debían actuar para prevenir el matute que aprieta el nudo gordiano a los arroceros? ¿No sabían que el mercado estaba inundado de arroz sin declaración de aduana?

Respecto a la exportación de los inventarios, estimados entre 500 mil y 600 mil toneladas, para evacuarlos a terceros países con algún margen de rentabilidad, es necesario cumplir altos estándares de prácticas agrícolas y sanitarias internacionales, precisamente las que quieren mejorar los arroceros, pero sin respuesta gubernamental oportuna; eso sí, la revaluación del peso frente al dólar cae como vendaval al momento de pasar los rastrillos.

Las soluciones a la crisis

Hay respuestas coyunturales y políticas sectoriales de largo plazo. Entre las primeras está la solución al precio que garantice cubrir los costos de producción por lo que se reclama un apoyo de entre 210 y 230 mil pesos por carga.

En segundo lugar, es indispensable un control en la frontera tal que los puntos del ICA y la Dian se ubiquen en la raya fronteriza, sin dar lugar a maniobras contrabandistas. En consecuencia, los contingentes importados de la CAN deben ingresar por vía marítima para evitar el “gemeleo de licencias”, el lavado de activos, más el riesgo de falta de inocuidad del producto alimenticio.

Urge, asimismo, vigilancia y control al costo de los agroinsumos, el ítem más elevado en la cadena productiva. Tampoco se puede esquivar el debate sobre la posición dominante del oligopolio industrial, cuyas tres empresas más grandes superan los cuatro billones de pesos al año y se deben establecer los mecanismos que impidan el matoneo al agricultor.

Vale la pena revisar la ley 81 de 1988 en cuanto a libertad vigilada y regulada de cara al borrador de resolución del Ministerio de Agricultura, en compañía de la labor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que debe poner la lupa al conjunto de medidas y prácticas que estarían conduciendo a la baja los precios pagados al productor.

Como políticas públicas de mayor alcance es conveniente evaluar la extensión descontrolada del cultivo en ciertas zonas del Casanare, no en todas, por los impactos ambientales causados y las fuentes de financiación que, según algunas voces, podrían carecer de transparencia, lo cual atenta contra los productores tradicionales.

En segundo lugar, se debe crear una estructura de apoyos. No ha de desecharse el incentivo de almacenamiento, que desmanteló Petro, que es de uso universal en épocas de pico de cosechas estacionales para estabilizar los precios y reducir la volatilidad. Para corregir sus fallas y que sea efectivo, como sucede en otros cereales, deberá contemplarse el desarrollo de una “capacidad de almacenamiento suficiente”, García-Salazar, J. A., & Bautista-Mayorga, F. (2022). A lo anterior debe agregarse la subvención a la innovación en ciencia y tecnología con equipos ahora fundamentales en el cultivo.

Los hechos llaman a una modificación radical de la política de comercio exterior. Cumplir (promesa burlada por Petro) con la renegociación del TLC con EE.UU. y ajustar los acuerdos con la CAN, activar las salvaguardias comerciales contempladas en los diferentes acuerdos, cuando las señales lo ameriten. Como paradoja, es el gobierno que menos ha atendido entre las peticiones para proteger la producción nacional. El café y el arroz son ejemplos de tanta indolencia.

Debe abrirse el debate sobre el alza exponencial en los precios de la tierra, en tanto que no es posible una rentabilidad en el sector agropecuario con los valores que tiene. Afecta al arroz y a toda la producción rural. Se dispararon por los proyectos de valorización, las urbanizaciones descontroladas, el catastro multipropósito, la especulación y el mercado de tierras que abrió la reforma agraria de Petro, con sonados casos de sobrecostos y factores influyentes adicionales.

La resistencia civil de los arroceros se justifica. El cultivo agoniza. Urgen las políticas, ahora y hacia el futuro, porque, según se sabe, después de la cosecha de arroz el espantapájaros ya no es el mismo.

Columna de opinión tomada de La Silla Vacía.

Publicada el 19 de julio de 2025.